主题活动 更多...

文明播报

冯雪峰:烽火淬丹心 傲骨守真章

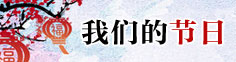

冯雪峰

冯雪峰回义乌发动群众抗战。

冯雪峰曾在故居二楼书桌上创作《卢代之死》。

冯雪峰故居的木雕花床。

冯小花在雪峰文学馆讲解冯雪峰事迹

冯潮忠讲述冯雪峰抗战故事

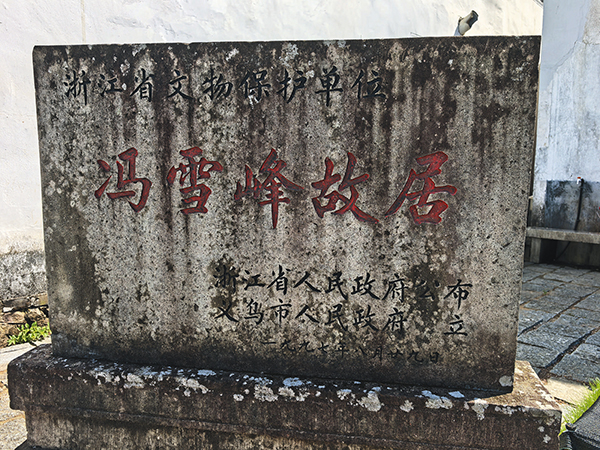

冯雪峰故居门口的石碑。

冯雪峰故居。

在民族危亡的烽火岁月,“文学”作为一种深沉而有力的抗争手段,为人们带来了希望和力量。特别是在1931年至1945年抗战期间,冯雪峰这位集诗人、文艺理论家、社会活动家于一身的战士,不仅于黑夜中手持“文学”明灯,点燃同胞心中的希望,更以文人风骨与革命热情,通过创作、组织、理论、实际行动参与抗战。

无论是参加二万五千里长征,还是被逮捕后历经磨难,冯雪峰心中对党的忠贞信仰与对胜利的渴求依旧坚定不移。他将文学化为抗争的利剑,在历史长河中镌刻下浓墨重彩的一笔。他的红色精神更成为永恒的信仰火焰,在赤岸镇神坛村持续燃烧。

走完长征路的傲骨文人

“抗战爆发前,冯雪峰的主要精力放在上海地下党的革命活动中,无意间加入了长征队伍。”在神坛村冯雪峰故居内,面对一群从贵州来义乌研学的孩子,冯雪峰的侄子冯潮忠不厌其烦地讲述着这些他讲了无数遍的故事。

据了解,在冯雪峰的人生中,与鲁迅相交,架起毛泽东与鲁迅之间的桥梁,是一段不得不提的历史。加入共产党后,冯雪峰与鲁迅相识,成为鲁迅和中共之间的联络人。1929年,冯雪峰参与筹备中国左翼作家联盟(简称左联)。1933年,冯雪峰任中共江苏省委宣传部部长,不久因身份暴露,转移到江西中央苏区。1934年,第五次反“围剿”失败,红军被迫长征。

1934年10月,冯雪峰跟随红军主力参加长征。途中,传来好友瞿秋白牺牲的消息。冯雪峰与瞿秋白是亲密的战友,他还促使瞿秋白与鲁迅成为知己。此后,冯雪峰将一切悲伤吞进肚里,在战火纷飞的环境中了解沿途群众的风俗习惯,调查当地社会情况,筹备粮草,开仓济贫,筹款扩军,并在战斗间歇中动员群众、组织群众,在群众中撒下革命的种子。他还创作了《渡金沙江》《过草地》等长征题材的诗文。就在这长征途中,冯雪峰与毛泽东也熟识起来,鲁迅更成为他们时常谈论的话题。在这样的交谈中,冯雪峰搭建起了毛泽东与鲁迅之间的桥梁。

遵义会议后,长征队伍离开遵义,移师北上,四渡赤水,冯雪峰奉命调入干部团“上干队”做政治教员。在此过程中,冯雪峰所在的“上干队”英勇作战。毛泽东后来在一次总结作战会上,评价冯雪峰:“谁说书生不会打仗?书生也能上战场,雪峰就会打游击……”

据《雪峰纪事》与《冯雪峰的传奇人生》等史料记载,1936年4月,中共中央派冯雪峰到上海工作。临行前,毛泽东、周恩来、张闻天等中央领导同志亲自向冯雪峰交代任务。冯雪峰到达上海后,立刻投入工作,夜以继日,不辞辛劳,在一个星期内,见了鲁迅、茅盾、宋庆龄、沈钧儒、史沫特莱等人,传达党的抗日民族统一战线政策。从此,中断了几年的党中央与上海地下党的联系得以恢复。

回乡创作的难忘岁月

“冯雪峰一生中回老家居住仅三四次,住得最久的一次就是1937年。”冯潮忠介绍。据相关资料记载,1937年12月,冯雪峰回到家乡赤岸镇神坛村,一方面组织社会各界抗战,一方面创作反映长征的长篇小说《卢代之死》。

冯雪峰回乡时,抗日战争已在全国展开,义乌也不例外。他在写作的同时,花了许多时间和精力进行抗日斗争。“冯雪峰晚上在家构思写作,白天则戴一顶凉帽,在赤岸、佛堂、县城等地宣传抗日。”与冯潮忠一样,他的女儿冯小花也成了冯雪峰故居的讲解员。

冯小花介绍,当年,冯雪峰发动群众组织抗日武装“同心会”,进行军事训练,搜集枪支弹药,准备在日军入境时开展游击斗争。1938年春节后,冯雪峰动员朱祖芬、冯沾儒等进步人士,在赤岸镇朱氏大宗祠开办抗日补习班,吸收了三四十名进步青年学习革命理论,发动全民抗日。其间,他还与吴山民及地方抗战组织联络。为表明抗战必胜的决心,他还书写“必胜亭”三个字,镶嵌在祖父带头筹建的凉亭上。

然而,抗战难免伴随着牺牲,据义乌丛书系列《冯雪峰纪念集(增订版)》记载,在冯雪峰创办的文化补习学校当炊事员的地下党员冯沾儒,因被叛徒出卖,于1943年被日寇逮捕,惨遭杀害。“当年,冯沾儒所用的小方桌有一只脚被日军砍出了痕迹,如今被保留在冯雪峰故居二楼。”冯小花介绍道。冯雪峰还为冯沾儒墓立了石碑,这是后续的故事了。

冯雪峰的写作几乎都在夜晚,通宵达旦工作,他的小窗总透着灯光。如今,冯雪峰故居的二楼起居室和书房,依然摆着当年他创作《卢代之死》时使用的雕花大床与书桌。书桌上放着一个小型木质书盒和一盏老旧的煤油灯,当年的场景仿佛依稀可见。

尽管当时义乌的政治环境非常复杂,但家乡还是为冯雪峰提供了三年多的庇护。1939年初,青年作家骆宾基专程从上海来神坛村拜访冯雪峰。在冯雪峰家的阁楼上,二人长谈了三天三夜。骆宾基看了小说前半部的初稿,成为唯一看过《卢代之死》这部长篇小说的读者。

历经坎坷的初心坚守

1941年1月6日,皖南事变爆发。同年2月26日,就在冯雪峰完成《卢代之死》准备离开义乌的时候,三个特务赶到神坛村,搜查了小阁楼,并逮捕了冯雪峰。被特务带走之前,他嘱咐妻子爱玉:我们家放稻谷柜子里的稻谷不要被老鼠咬了,暗示妻子要保管好书籍。第二天,冯雪峰的妻子就收拾了藏于谷柜的大量书稿,并转移走了,没有留下任何痕迹。《卢代之死》初稿被保存了下来,而冯雪峰却在上饶集中营受到非人的折磨。

义乌丛书系列《冯雪峰全集》和《冯雪峰纪念集》等书,对冯雪峰在集中营的经历进行了详细记载。在集中营里,冯雪峰先后患上“回归热”“肋膜炎”“肋骨结核”等病,幸得难友郭静唐等人极力救治才脱离生命危险。冯雪峰是个十分注意保密的人,他原名冯福春,在家乡没有人知道“冯雪峰”这个名字。在上饶集中营,敌人也从未套出冯雪峰的名字。面对敌人多次审讯逼供,冯雪峰沉着应对,忍辱不屈。因不肯在报上登“同共产党及新四军没有关系”的启事,冯雪峰被审讯者认定“你是共产党,即使你不是共产党,也是共产党一边的人”。

冯雪峰是上饶集中营的“文化七君子”之一,他与难友一起以诗文、图画等形式与国民党斗智斗勇,还帮助赖少其等人成功越狱。1942年冬,经郭静唐与时任《前线日报》社长宦乡交涉,以保外就医的名义,把冯雪峰营救出集中营。被关押600余天后,冯雪峰终于重见天日。

在最接近死神的地方,冯雪峰经受住了考验,他在这一时期所写的数十首诗歌也达到了前所未有的高度。出狱后,冯雪峰还将其在狱中的战斗新诗,结集成《真实之歌》和《灵山歌》。

1943年6月,冯雪峰前往重庆见到周恩来后,将被捕及在集中营的经过写成详细汇报材料,为组织营救、跟国民党谈判解散集中营,提供了可靠依据。此后,周恩来指示他继续做抗日统一战线工作。

“冯雪峰后来曾回过神坛村,去找被埋在神坛村后山上的《卢代之死》初稿,却没找到。”冯潮忠回忆道。至此,《卢代之死》初稿下落不明,也成为遗憾之事。

如今,距离神坛村不远处的必胜亭犹在,冯雪峰故居的煤油灯仍亮,雪峰文学馆的红色信仰之光愈发璀璨。这束信仰之光穿越烽火,化作新时代的精神火炬,通过“文学”的力量书写中华民族精神图谱的篇章,并照亮我们前行之路。(王佳丽 实习生 刘嘉惠)

责任编辑:吴 潮明